Exkursion

Rektoratsmitglieder besuchen das CERN

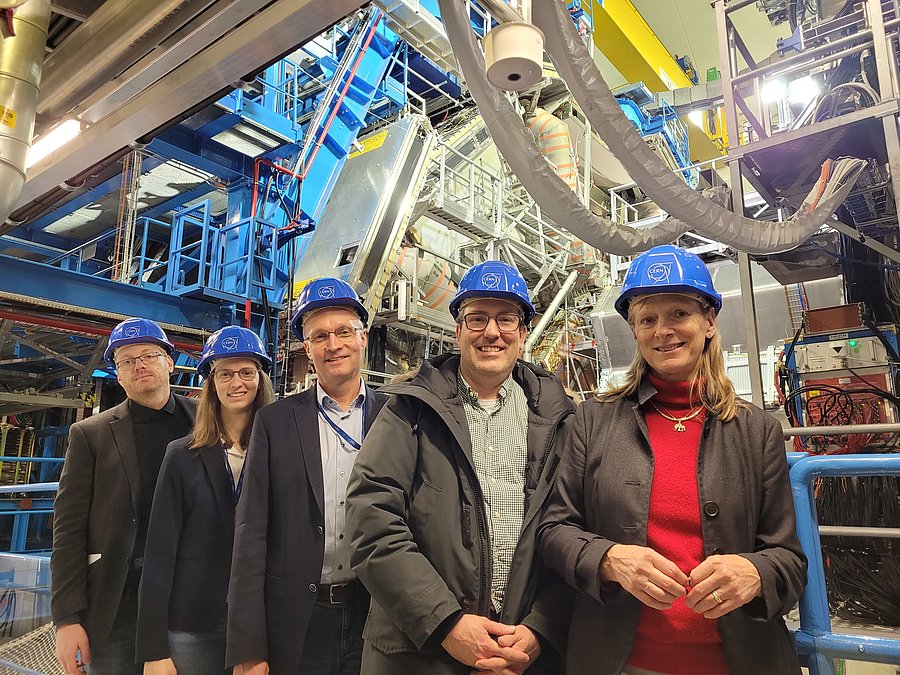

Ein Rundgang der besonderen Art: Uni-Rektorin Prof. Dr. Birgitta Wolff (re.) und Prorektor Prof. Dr. Stefan Kirsch (2.v.r.) waren zu Besuch am CERN. Begleitet wurden sie von den Wissenschaftler*innen (v.l.) Dr. Gerhard Brandt, Anna Bingham und Prof. Dr. Wolfgang Wagner. // Foto CERN

Seit Anfang der 1970er Jahre arbeiten Wuppertaler Forscher*innen am CERN. Zurzeit sind sie an der Datennahme, dem Umbau und der Datenauswertung des ATLAS-Detektors beteiligt, mit dem eine Vielzahl an Fragestellungen zur Physik der Elementarteilchen untersucht wird. In dem Detektor kollidieren die zwei Protonenstrahlen des „Large Hadron Collider“ (LHC), des leistungsstärksten Beschleunigers der Welt.

Beeindruckendes Besuchsprogramm zu den Highlights des CERN

„Viele können sich unter der Forschung an physikalischen Großanlagen wie dem CERN nicht viel vorstellen. Tatsache ist, dass diese scheinbar so abstrakte und aufwendige Art der Forschung letztlich wichtige Fragen nicht nur der Technikwissenschaften, sondern beispielsweise auch der Medizin zu beantworten hilft“, verdeutlicht Uni-Rektorin Prof. Dr. Birgitta Wolff Vielseitigkeit und Nutzen der Ergebnisse.

Prof. Dr. Stefan Kirsch betont, wie wichtig die am CERN bestehenden Forschungskooperationen für die Wuppertaler Universität sind: „Seit es die BUW gibt, forschen Expert*innen der Uni hier in der Schweiz und aus den Uni-Laboren heraus mit an den großen Fragestellungen der Physik. Das ist Forschung am Puls der Zeit, die unser Know-how mitprägt – von den elementaren Bausteinen der Materie bis hin zum wissenschaftlichen Hoch- und Höchstleistungsrechnen im digitalen Zeitalter.“

Zu Beginn ihres Aufenthalts wurden die Besucher*innen von der CERN-Direktorin für Internationale Beziehungen, Charlotte Warakaulle, im Direktoriumsgebäude des CERN begrüßt. Nach einem kurzen Übersichtsvortrag zur Geschichte und den wissenschaftlichen Zielsetzungen des CERN begann die Besuchsrundfahrt mit einer Besichtigung des Rechenzentrums und des CERN-Kontrollzentrums auf dem Campus in Prevessin, von dem aus die Beschleuniger des CERN, die gleichsam das Herzstück des Forschungszentrums bilden, gesteuert werden.

Danach konnten die Rektorin und der Prorektor in 90 Metern Tiefe ein Stück des LHC-Tunnels besichtigen, der eine Gesamtlänge von 27 km besitzt. Weitere Einblicke in die Technik des LHC und die am Beschleuniger aufgebauten Experimente gab es im neuen Wissenschaftsmuseum Science Gateway, das 2023 eingeweiht und zu einem großen Teil aus Spenden finanziert wurde.

Besichtigung des ATLAS-Detektors

Die nächste Station war der ATLAS-Detektor. Der Detektor besitzt beeindruckende Dimensionen, eine Länge von 44 und eine Höhe von 25 Metern, und ist nur während der Betriebspausen zugänglich. Geführt wurde die Besuchsgruppe, zu der auch der am CERN stationierte Wuppertaler Wissenschaftler Dr. Gerhard Brandt und die Wuppertaler Doktorandin Anna Bingham gehörten, vom Sprecher der ATLAS-Kollaboration, Dr. Andreas Höcker.

Er erläuterte die Funktionsweise des Detektors und betonte die wichtigen Beiträge der Wuppertaler Arbeitsgruppe zum Bau und Umbau des Silizium-Pixeldetektors, der sich im Zentrum von ATLAS befindet und sehr präzise Ortsinformationen zur Flugbahn der bei den Kollisionen entstehenden Teilchen liefert.

Wuppertal baut am neuen ATLAS-Detektor

Am zweiten Tag führte Prof. Wagner die Besucher*innen zu einem Labor, in dem die Vorbereitungen für den Zusammenbau des neuen Pixeldetektors laufen, der im Jahr 2030 in Betrieb gehen soll. Seit 2015 entwickeln die Wuppertaler Physiker*innen Komponenten für den neuen Detektor. Am Neubauprojekt sind weltweit 60 Physikinstitute beteiligt. Sie liefern Bauteile, die sie in ihren Instituten und zum Teil mit Partnern in der Industrie produziert haben, ans CERN, wo sie zum Detektor zusammengesetzt werden. Erste Detektormodule sind verfügbar und werden in dem Labor am CERN intensiv getestet.