Der Erklärer der Farben

Prof. Dr. Axel Buether / Didaktik der visuellen Kommunikation

Foto: Martin Jepp

Der Erklärer der Farben

Axel Buether, Deutschlands führender Farbexperte, über die Bedeutung von Licht und Farben in unserer Welt

Kann man sein Leben damit verbringen, über Farben zu forschen? „Ich habe den schönsten Beruf der Welt“, antwortet Axel Buether, Professor für Mediendesign und Designtechnik an der Bergischen Universität darauf und erklärt, wie er überhaupt zum heute führenden Farbforscher Deutschlands wurde. „Ich habe tatsächlich mit einer Handwerksausbildung zum Steinmetz und Steinbildhauer angefangen, bevor ich Architektur studiert habe“, beginnt der Wissenschaftler. Er arbeitete als Restaurator in Kathedralen, die ihn nachhaltig beeindruckten. „Wenn das Licht durch so ein gotisches Fenster fällt, dann merkt man, diese Kirche lässt sich nicht durch die Steine, die ich einsetze, erklären, sondern die besteht aus Atmosphären von Farben und Licht, die dann den ganzen Innenraum illuminieren.“ Der Raum schaffe während der Gottesdienste eine transzendente Atmosphäre und verbinde den gläubigen Menschen mit seinem Gott. Nur so könne man auch die Höhe eines solchen Sakralbaus erklären, der nicht, wie in der Moderne, nach zwei Meter dreißig und zwei Meter sechzig, ende. Die Faszination an diesen Räumen führten ihn dann zum Architekturstudium, wo er bald aber ernüchtert feststellte, dass es auch da mehr um Funktionalität und Materialität ging, als um die, durch einen Bau entstehenden, Atmosphären. Buether begann zu Licht und Farben zu forschen, und sagt: „Ich brauchte eine Theorie der visuellen Wahrnehmung, weil mich diese visuelle Wahrnehmung durch Licht und Farben interessiert hat. Ich bin dann dazu gekommen, mir wirklich alles erst einmal anzugucken, was man in der Architektur so an Theorien über Licht und Farben hatte. Und da gibt es eine ganze Menge.“

Ein Spaziergang mit blinden Menschen wird zur Initialzündung

Die Idee, herauszufinden, wie Räume auf Menschen wirken und was Farben dabei verstärken können, kam Buether bei einem zufälligen Spaziergang mit zwei blinden Menschen, die er fragte, wie sie den Raum und die Stadt, in der sie lebten, wahrnahmen. „Sie haben mir dann ihre Welt erklärt, die nämlich keine Farben und kein Licht hat, aus Gerüchen, Geräuschen und Haptik besteht und die sie mit ihrem Stock quasi empfinden. Ich habe dann meine ganze Promotion zur Seite gelegt und von vorne angefangen und beschäftigte mich mit dem, was diese blinden Menschen nicht empfinden können: mit der Stadt aus Licht und Farben.“

Unsere Lebenswirklichkeit sei so gestaltet, dass wir unsere Welt mit Licht und Farben verweben und vernetzen. „Die Formen, das Bild unserer Lebenswirklichkeit, dass wir für real halten, was aber für blinde Menschen überhaupt nicht existiert, und so auch nicht real sein kann, ist quasi eine, aus unserer Sinneswahrnehmung aufgebaute, visuelle Welt, die sich für uns real anfühlt, aber eigentlich eine Simulation ist. Und wenn ich in so einer simulierten Welt gestalte, kann ich natürlich auch Dinge für den Menschen tun, die vielleicht in den anderen Welten gar nicht vorhanden sind. Das ist eine spannende Theorie der visuellen Wahrnehmung gewesen und deshalb habe ich im Grenzgebiet zwischen Wahrnehmungspsychologie und der Raumtheorie promoviert. Da hat dann meine wissenschaftliche Laufbahn begonnen.“

Was macht ein Farbforscher?

Buether taucht in die Geschichte ein und erklärt, wie Farben, einst als schöner Schein abgetan, mehr und mehr in Wissenschaft und Kunst Eingang gefunden haben. Farben gehörten lange Zeit in das Wissenschaftsfeld der Physik. Goethe habe im ersten Teil seiner Farbenlehre mit Spektren experimentiert und die Physik auch als Leitwissenschaft genannt, was diese aber vehement ablehnte. Erst im zweiten Teil des Buches widmete er sich der sinnlich-sittlichen Wirkung der Farben, der Psychologie der Farben. „Er hat angefangen, die Wahrnehmung von Farben zu beschreiben, also den Einsatz von Farben in der Kunst, in der Umweltgestaltung und hat dann gesehen, es gibt Bedeutungen in den Kulturen, die sich auch ändern. Und das macht ein Farbforscher.“ Er beschäftige sich mit den empirischen Grundlagen und der Frage, woher die Farbwahrnehmung eigentlich komme, denn Farben seien ja nicht einfach da. Im Gegensatz zu Goethe beschäftigt sich der 200 Jahre später geborene Wissenschaftler mit der Biologie und fragt: „Warum nehmen wir Farben wahr? Wie hat sich die Farbwahrnehmung entwickelt? Warum gibt es so viele Farben in der Welt? Warum gibt es 300 Tausend Blütenpflanzen, die unterschiedliche Farben und Früchte haben? Warum ist die ganze Natur von Farben aufgebaut?“ Buethers Buch Die geheimnisvolle Macht der Farben geht diesen Fragen intensiv nach, denn Farben sind Bestandteil des Lebens, der Evolution und Diversität. „Das ist ein wichtiges Tätigkeitsfeld für mich, als Begründer der evidenzbasierten Farbpsychologie, zu sagen, es gibt Evidenz, und zwar in der Biologie. Es gibt tausende von Experimenten, wie ich ja auch in meinem Buch zusammengetragen habe, warum Tiere Farben wahrnehmen und wie die tatsächlich ihr Verhalten an der Farbe orientieren.“ Aufgrund dieser Grundlage müsse man nun in nahezu allen Disziplinen, also im Design, in der Kommunikation, in der Architektur, in der Kultur oder in der Kunst über Farben sprechen. „Wir brauchen eine Evidenz, nicht mehr das Bauchgefühl des Farbschaffenden, sondern wir brauchen in den Wissenschaften jemanden, der Farben erklärt. Und ich bin jetzt momentan im gesamten deutschsprachigen Raum und oft auch bereits darüber hinaus, der, der die Wirkungen von Farben auf das menschliche Erleben und Verhalten auf empirischer Grundlage erklärt.

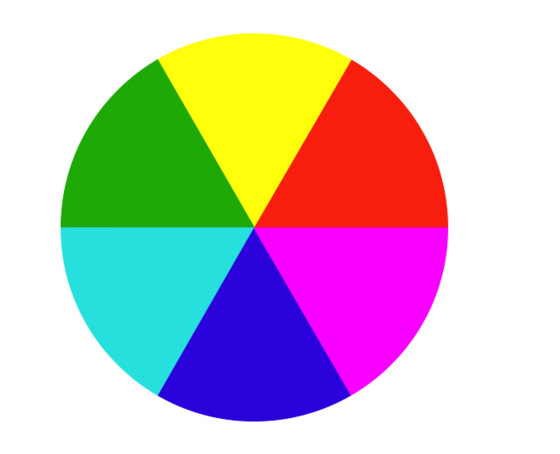

Einfacher 6-teiliger Farbkreis

Der einfache, sechsteilige Farbkreis umfasst die wichtigsten Farben. Dies sind die drei Primärfarben der additiven Farbmischung Rot (-orange), Blau (-violett) und Grün und die drei Primärfarben der subtraktiven Farbmischung Magenta, Gelb und Cyan. Theoretisch lassen sich alle Farben aus drei Primärfarben (Grundfarben) zusammensetzen, und zwar entweder durch additive Mischung der farbigen Lichter Rot (-orange), Blau (-violett) und Grün oder durch subtraktive Mischung der Körperfarben (materielle Farben) Magenta, Gelb und Cyan.

Eine farblich gestaltete Umwelt

Farben spielen in unserem Leben eine wichtige Rolle und bestimmen auch unser Gemüt. In den dunklen Monaten, wenn es draußen trist, grau und nass ist, freuen sich alle auf den Frühling mit all seinen bunten, blühenden Farben. Und dann liest man, die Pantone Farbe des Jahres 2025 (Pantone Color of the year 2025) heißt Mocca Mousse, also braun. „Brauntöne, also so gedeckte Naturfarben, die heute sehr stark in der Mode verbreitet sind, die haben was mit Nachhaltigkeit zu tun. Unsere Zeit, wenn man die mal später bewertet, hatte das Schwerpunktthema Nachhaltigkeit und Umweltschutz. Farben, die gesund aussehen, wird man dann sagen, waren ein großes Thema. Ich bekomme am Tag ein oder zwei Anrufe von Journalisten, die genau solche Fragen erklärt haben wollen, also lebensnahe Fragen, die uns alle beschäftigen. Was haben Farben für einen Einfluss auf unser Gemüt, auf unsere Stimmung? Und dann bin ich wieder der Erklärer. Man merkt dann, die Farben des Sonnenlichtes, also nicht nur die Intensität des Lichtes, sondern auch die Farbtemperatur z. B., hat Einfluss auf unseren Hormonhaushalt, auf unser vegetatives Nervensystem und auf unsere Motivation. Und dann kann man sich ganz gut vorstellen, wenn es gar nicht so richtig hell wird, der Himmel grau ist, dann sinkt auch die Motivationskurve, man kommt nicht so richtig aus dem Bett, ist müde und zerschlagen und bestimmte Glückshormone, wie das Dopamin, werden nicht genügend gebildet. Dann ist es wichtig, Menschen mit einer bestimmten Beleuchtung und auch mit einer farbgestalteten Umwelt diese Energie zurückzugeben. Und das geht!“

Man müsse dann optimale Umgebungen schaffen, die gut für die Gesundheit seien, die Menschen fühlten sich dann gesünder, motivierter und wertgeschätzter. „In jedem entsprechenden Raum kann man sagen, wenn wir versuchen, die Natur des Menschen zu erkennen und zu gucken, wie übersetzt man das jetzt –ich kann keine Blumenwiese im Innenraum machen, ich muss das übersetzen – in Umgebungen, das fängt beim Kunstlicht an, oder dem Zugang zum Tageslicht und geht dann weiter zur Gestaltung aller Oberflächen im Raum: also Fußboden, Wände, Decke, aber auch das ganze Interieur. Und dann fragt man, wo schlafe oder frühstücke ich denn gerne? Wo ruhe ich mich aus? Wo bin ich sehr aktiv? Und auf einmal merkt man, in so einer Landschaft gibt es bestimmte Orte, wo wir Dinge lieber tun, besser tun. Wenn ich diese Atmosphäre in Innenräumen übersetze, dann stelle ich fest, ein Badezimmer sieht anders aus als ein Wohnzimmer, Schlafzimmer oder ein Arbeitsraum, oder auch ein Lernraum in der Schule. Ich kann für jede Situation Atmosphären schaffen, die das fördern. Und wenn ich das richtig mache, habe ich tatsächlich gesündere, motiviertere, lebensfreudigere, arbeitswilligere Menschen als vorher.“

Farben sind das größte Kommunikationssystem der Erde

„Wenn man Farben in der Natur wegnehmen würde“, erklärt Buether, „z. B. die Blütenfarben, dann wären die Insekten sofort orientierungslos, weil die sich auf Entfernung an den Farben der Blüten orientieren und darüber wieder die Blüten bestäuben. Das ganze System würde sofort in sich zusammenbrechen. Korallenriffe funktionieren genauso, die sind nicht einfach quietschbunt, sondern alle Farben dort haben eine biologische Funktion. Und wenn man die genau untersucht, merkt man, warum Farben wichtiger sind als Gerüche, oder Klänge, denn durch die Evolution haben sich Farben in einer unglaublichen Komplexität entwickelt, damit die Kommunikation in artenreichen Lebenswelten auch über große Entfernungen perfekt funktioniert.“ Auch in menschlichen Umgebungen haben sich farbliche Kommunikationssysteme bewährt. Dazu der Fachmann: „Ein gutes Beispiel ist ein großer Bahnhof oder ein Flughafen, wo sie über Farbleitsysteme Menschenströme ganz einfach aneinander vorbei und durcheinander navigieren können. Das könnte man mit Worten nicht erklären, und auch, wenn man es aufschreiben würde, dauerte es zu lange, um es richtig lesen zu können. Wenn ich aber weiß, gelb ist mein Taxistand, dann folge ich einfach dieser Farbe ungeachtet der irritierenden Menschenmengen und der meist unüberschaubaren Komplexität des Raums.“ Und auch in anderen Kulturkreisen funktioniere das genauso. Textilfarben indigener Kulturen erklärten ohne Worte, aus welchem Dorf eine Person kommt und zu welcher Familie sie gehört. Japanische Kimonos wiesen auf den Familienstand hin, die Farben unserer Lebenswelt funktionieren wie ein offenes Buch, in dem man viele wichtige und triviale Informationen lesen kann.

Goethes Farbenkreis

Farbenkreis zur Symbolisierung des menschlichen Geistes- und Seelenlebens. Die aquarellierte Federzeichnung von Goethe (1809) illustriert das Kapitel „Allegorischer, symbolischer, mystischer Gebrauch der Farbe“ in Goethes Farbenlehre von 1810.

Farbcodierungen ändern sich

In seinem neuen Buch geht Buether den alten Farbcodierungen nach, die sich langsam verlieren, wobei neue Codierungen an ihre Stelle treten. „Wenn man sich das Bild von Venedig anguckt, kann man sofort sehen, wer in welchem Haus wohnte, was für Berufe die Menschen hatten und in welchen sozialen Kontexten sie zu Hause waren.“ Alte Innenstädte seien ein Lesebuch. Heutige Codierungen zielen dagegen auf das Design unsere Gebrauchsgegenstände ab. „Da kann man genau sehen, wer benutzt welche Gegenstände, aus welchem soziokulturellen Milieu kommt die Person, ist sie alt oder jung, arm oder reich etc. Es gibt ganz komplexe Codierungen im Design, jeder Gebrauchsgegenstand ist praktisch für eine Zielgruppe codiert und in der visuellen Kommunikation merken wir, ich kann Produkte über Werbung, aber auch bestimmte Webseiten und Blogs, die alle ihre Zielgruppen haben, farblich kommunizieren. Man sagt beim Produktdesign, der Verkauf von ähnlichen Produkten ist zu 70 Prozent vom Farbdesign abhängig.“ Teure Produkte werden dabei farbneutraler, das könne man beispielsweise bei Autos beobachten. Bei preiswerteren Produkten hingegen spiele auch die Modefarbe eine Rolle, die sich dann auch wieder ändere. „Jedes Jahrzehnt hat eine Stilrichtung, aber auch ihre Farbcodierung, an der man z. B. Filme und Interiors den 20er, 50er oder 70er Jahre zuordnen kann, man nimmt die farblich codierte Atmosphäre des Filmraums wahr und weiß sofort, in welcher Zeit man sich befindet.“

Die manipulative Nutzung von Farben in der Lebensmittelbranche

Axel Buether sagt: „Bis zu 70 Prozent unserer Hirnkapazität ist mit der Erkennung und Decodierung von Farben beschäftigt, wobei es nicht primär um Farben geht, sondern die hierüber mitgeteilten Inhalte. Das ist vergleichbar mit der Lautsprache, wo das Medium tatsächlich ebenso erheblichen Einfluss auf den verbalisierten Inhalt nimmt.“ Der berühmte Philosoph Marshal McLuhan sagte einst dazu treffend: „The Medium is the Message.“ Eine solche Erkenntnis wird daher auch in Politik und Wirtschaft gerne manipulativ benutzt. Das funktioniere z. B. mit dem Bild vom leckeren Essen und auch von Getränken, indem ich die Verpackungsfarben manipuliere, denn 90 Prozent unserer Waren sind verpackt. „Ich suche meine Pizza raus, die aussieht als ob sie gesund und lecker wäre. Wenn ich mir das aber ohne Farbstoffe und Verpackung angucken würde, dann würde ich das nicht essen. Denn genau das, was Farben machen, also Appetit machen, meinen Blutzuckerspiegel absenken, so dass ich Hunger bekomme, meine Enzyme im Magen-Darmtrakt auf die Nahrungsaufnahme vorbereiten, das passiert nur, wenn sie für mich gesund aussehen.“ Wenn der Kunde dann das Produkt aus dem Regal genommen habe, habe er es im Prinzip schon gekauft. Der Mensch entscheide visuell, ob die Milch oder das Fleisch frisch sei, oder der Apfel schmackhaft, daher sähen unsere Produkte im Geschäft auch so makellos aus. „Das perfekte Aussehen lässt uns zugreifen. Und da ist es wieder meine Aufgabe, die Absicht und Wirkung dieser Manipulationen zu erklären.“

Was sagen Farben über den Charakter aus?

In seinem ersten Buch wollte Buether aufklären und wissenschaftliche Erkenntnisse für die Zivilgesellschaft nutzbar machen. Das habe in Teilen auch funktioniert, jedoch sei es dennoch noch sehr theoretisch gewesen. „Ich habe viele Meldungen erhalten von Personen und Institutionen, die sich praktische Hilfe bei der Produkt- oder Raumgestaltung oder beim Marketing und Öffentlichkeitsarbeit wünschten. Ein Großteil des Konsums funktioniert ja auch, weil Leute Modefarben kaufen, die schon im nächsten Jahr wieder unmodern sind, aber auch ständig Dinge kaufen, die sie eigentlich nicht brauchen und nicht zu ihnen passen oder nicht nachhaltig sind.“ Jeder kenne den klassischen Satz, wenn jemand vor seinem Kleiderschrank steht und sagt: Ich habe nichts anzuziehen, weil die meisten Farben nicht zur eigenen Persönlichkeit und den alltäglichen Situationen passen. Der Wissenschaftler arbeitet daher in seinem neuen Buch mit einem erweiterten Farbspektrum von insgesamt 2000 Farben. „Und dann habe ich mich gefragt, wie kann man denn von dem einzelnen Menschen ausgehen? Was beschreibt denn auch das, was ein einzelner Mensch an Farben braucht? Das hat sehr stark mit einem selbst zu tun, also mit dem Charakter, der Eigenart einer Person.“ So definiert Buether nun Farbvorlieben von verschiedenen Personen und schaut, ob er anhand der Farben messen kann, welche Persönlichkeitsstruktur die Person hat. In Tests ließ er dazu die Kleiderschränke von hundert Probandinnen und Probanden ausräumen und zu Farbkreisen arrangieren, bei der Form und Label nicht erkennbar waren, seine Probanden konnten allein anhand der Farbvorlieben der Person die wesentlichen Persönlichkeitsmerkmale bestimmen. „Ich kann sagen, wie offen oder verschlossen, wie extravertiert oder introvertiert eine Person ist. Ist sie gewissenhaft oder spontan.“ Zwar nähme jeder Mensch Einordnungen und Bewertungen bei jeder Begegnung oder dem Besuch eines Raumes vor, aber man wisse nicht, warum man das tue. „Wenn man darüber mehr weiß, kann jeder für sich auch Farben für seine Wohnung, seine Kleidung, für seine Gebrauchsgegenstände aussuchen, die mehr zu ihm/ihr passen oder einen bestimmten kommunikativen Zweck bei wichtigen Anlässen wie Bewerbungsgesprächen oder öffentlichen Auftritten erfüllen. Diese ganzen praktischen Fragen, versuche ich durch evidenzbasierte Forschung und einen Persönlichkeitstest, der im Buch inkludiert sein wird und der auch zu den Farbvorlieben der Person führen wird, zu beantworten.“

In der Vortragsreihe der Bergischen Universität spricht Axel Buether am 19. Mai um 19.00 Uhr in der Remscheider Klosterkirche über sein Buch Die geheimnisvolle Welt der Farben.

Uwe Blass

Axel Buether ist Medienwissenschaftler, Wahrnehmungspsychologe und Architekt mit den Forschungsschwerpunkten Farbe, Licht und Raum. Er ist Professor für Didaktik der visuellen Kommunikation an der Bergischen Universität Wuppertal.